黎漢明先生,香港中樂協會理事長、香島長青中樂團團長、香港道樂團董事、香港文化舞劇團董事、中國民族民間文化藝術交流協會理事、中國星火基金會文化藝術顧問、軒轅教育基金會文化藝術顧問、天津華夏未來藝術顧問、天津民族樂團顧問、加拿大多倫多中樂團顧問、香島中學校友會會務顧問、文華國際企業有限公司董事、深圳文華紡織品時裝有限公司總裁、新天地文化旅游董事總經理、新天地文化策劃總經理。

“世界上怕就怕‘認真’二字…”黎漢明先生從小就將這句《毛主席語錄》銘記于心,并將“認真”的精神踐行了一輩子。他對音樂極為認真,專注藝術工作近50年,從演奏二胡,到組建樂團和協會,再到創辦文化旅游公司為文化藝術服務,皆源于其將民族音樂發揚光大的宏愿;他對事業也很認真,從事絲綢貿易近30年,伴隨著他事業的足跡,國寶絲綢以明亮的色彩,裝點著世界各地的人們;他對生活同樣認真,常懷一顆感恩之心,用心回饋祖國、回饋社會、回饋音樂,并從中收獲了無盡的快樂。對他來說,認真已成為了一種習慣,也正因為如此,他的人生別樣精彩,別樣豐富,別樣有意義。

以夢為馬

追逐藝術的遠方

“我從事文藝工作差不多50年了。”黎漢明先生帶著笑容自豪地說道。50年,半個世紀的光陰,這份執著的堅守,不由地讓人肅然起敬。

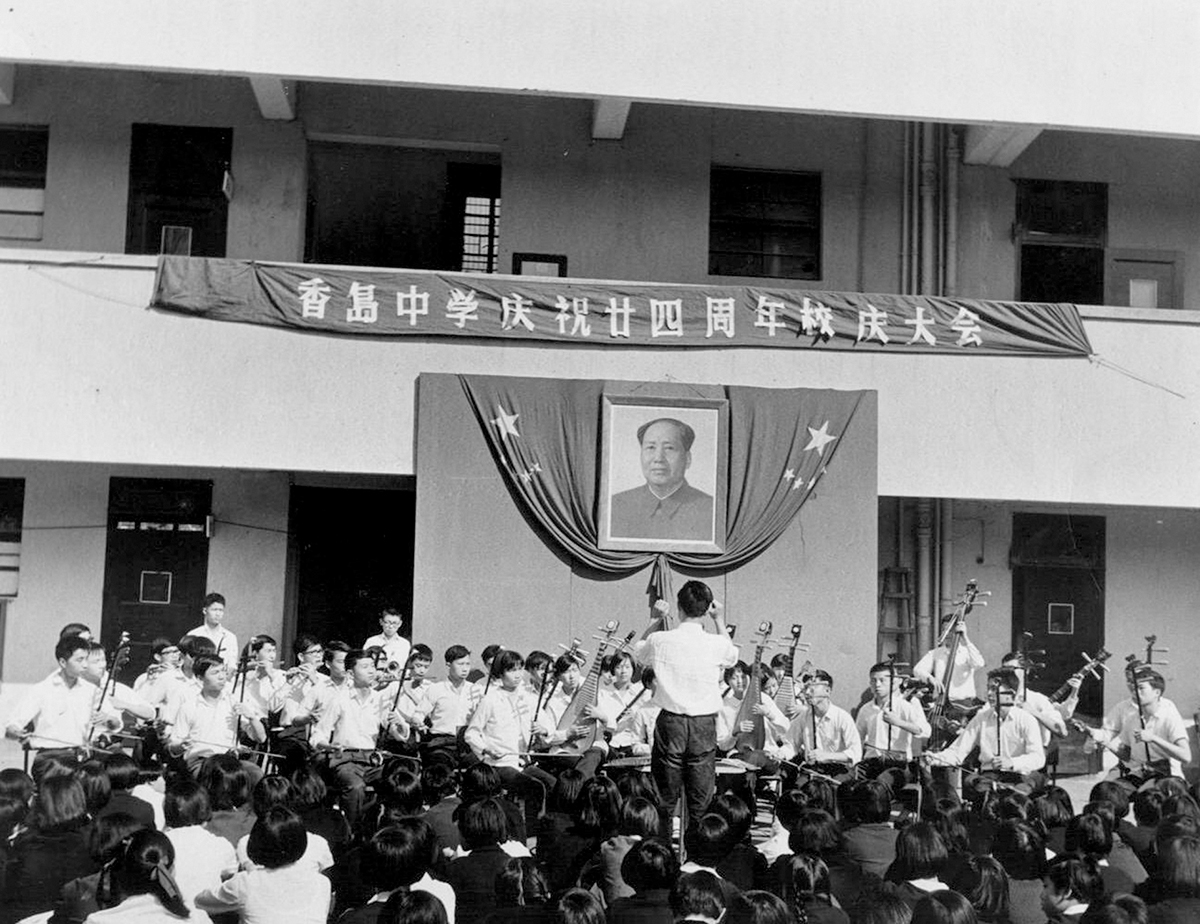

黎漢明先生與音樂的結緣,可追溯到上世紀六十年代,那時受內地“文革”的影響,宣傳隊遍地開花,就讀于香島中學的他開始學拉二胡,并參加了學校的樂隊。那時他才十二三歲,他仍記得學的第一首曲目是《爹親娘親不如毛主席親》,充滿著時代的色彩。

1979年,機遇來臨,黎漢明先生有幸入選香港青年中樂團,并隨團到英國、法國進行為期四十多天的親善交流演出。這是他第一次伴隨中樂“走出去”,這一次甚是難忘。看到民族音樂在海外很受歡迎,他內心大受鼓舞,并在心中悄悄種下了一個愿望——將民樂越做越好,發揚光大。于是,回來后他和一群民樂愛好者自發組成了香港愛樂民樂團,隨后被推選擔任團長15年。

自1981年開始,樂團先后多次應邀前往澳門、臺灣、四川、浙江、天津、新加坡、馬來西亞及澳洲、美國等國家和地區演出,均獲得了當地觀眾的熱烈歡迎。樂團亦先后邀請國內外多個樂團及音樂家來港合作演出,與海內外不少音樂文化界的朋友建立了深厚的情誼,為發揚中國民族音樂共同作出努力。

2004年,為了聯合香港演奏團體力量,提升香港中樂水平,共同推動中樂在香港的普及發展,黎漢明先生等人又積極籌劃組建香港中樂協會,次年四月該會正式成立,他被推選為理事長,其后更舉辦了2008香港國際中樂節,邀請了來自海內外的23個民樂團體來港參與此盛事。

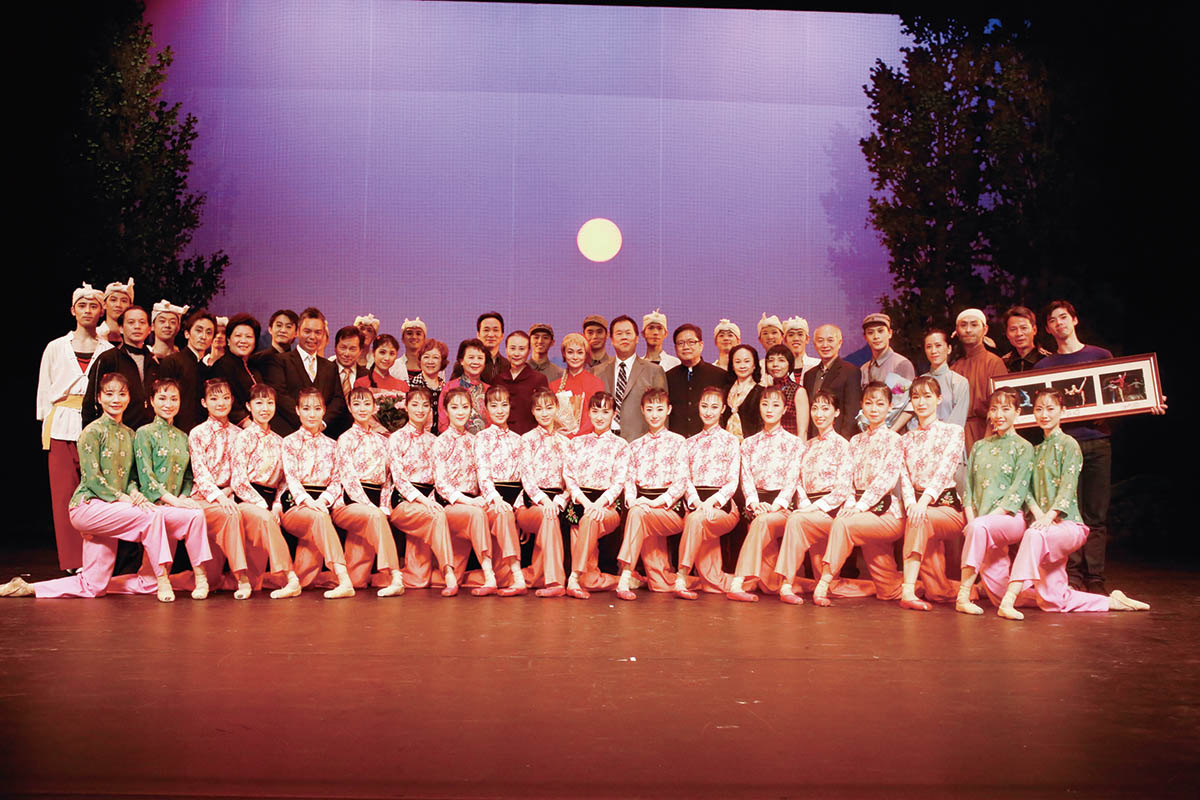

這份熱情遠不止如此,十多年前,他用了膾炙人口的歌曲《我的祖國》的其中一句:“為了開辟新天地……”于十多年前創辦了新天地文化策劃和新天地文化旅游兩間公司,從中牽線搭橋,提供便利,讓更多優秀的藝術團體來港演出,推動文化藝術交流的同時,也進一步豐富了市民的文化生活。其中上海芭蕾舞團的經典之作《白毛女》闊別18年再度訪港,期間老、中、青三代白毛女扮演者包括石鍾琴(白毛女)、茅惠芳(喜兒)、凌桂明(大春)等人歷史性地同臺,喚起了觀眾的集體回憶。近年又兩度邀請圣彼得堡俄羅斯芭蕾舞劇院來港演出《天鵝湖》,受到本地觀眾的熱烈歡迎。

他連續幾年成為康樂及文化事務署社區文化大使。為了讓香港的青少年多了解祖國,又曾以《魅力神州》為主題,以中樂演奏配合多媒體在港九各中小學介紹中國音樂和地理知識超過100場。

有音樂相伴的這幾十年,是人生中最燦爛的一段時光,黎漢明先生如是認為。雖然物質上未必很豐盈,但精神上特別富足,這種富足千金難買。

事業發展

為投入服務奠定基石

“愛出者愛返”,黎漢明先生為樂團和協會兢兢業業的態度,也為他贏來了充分的肯定和極好的人緣,這對其事業發展也帶來了很大的幫助。

黎漢明先生的本業是從事絲綢貿易,如今已30年了。1988年,洗水技術帶來了絲綢的革新,更加輕柔、飄逸的絲綢為人們所喜愛。他也正是這時開始接觸絲綢行業,并于1991年與兩好友共同創辦了文華國際企業有限公司,從事面料開發和生產。

“一路走來也是很不容易的。”若非有朋友們的幫助和信任,他的事業也很難邁開第一步。他回憶說,他的第一單生意是這樣促成的:當時他需要進購一批絲綢,但當時如果要預付高達100萬的貨款,這對剛剛創業的他簡直是“天方夜譚”,然而幸運的是,貨主深知他的為人,主動提出先發貨,一個月之后再結貨款,如此,他才得以將公司運轉起來。

經過30年的用心耕耘,如今的“文華”深深扎根于香港,并于深圳、上海設立了分公司,逐步地枝葉繁茂起來。當前,公司業務已經取得了多元化發展,可以提供包括絲綢、棉、毛和合成纖維等各種各樣的面料和服裝。值得一提的是,公司在香港設有一個11,000呎的展示間,展示著超過50,000種絲綢和非絲綢產品,產品雖多,但都分門別類疊放得整整齊齊。這與經營者黎漢明先生“認真”的精神分不開。早在1994年,他就和拍檔赴日本學習染色技術和管理方面的經驗,“文華”從產品的包裝到服務的各個細節,都給人一絲不茍的體驗,因而也倍受合作伙伴的信賴。他們的公司憑借著這股認真勁兒,也贏來了與許多國際品牌合作的機會,包括Armani、Burberry、上海灘等。

經濟條件的支持,讓黎漢明先生有了更大的力量投入文化藝術服務,這是他所希望的。事業與服務,在他的認真與堅持中,并行不悖。

帶著一種情懷

為藝術服務

都說“藝術來源于生活”,其實生活也離不開藝術,有了藝術的熏陶和裝點,生活便有了更多的色彩。黎漢明先生帶著對民樂的熱愛,期望以此豐富廣大市民的精神生活,更推動民樂的發展。這是他不變的初心。

曾經,他帶領樂團赴美國演出,當觀眾評價說“沒想到在地球的另一端還有如此美妙的音樂”時,他的內心是滿滿的自豪感。曾經,他們去到俄羅斯一個不知名的小鎮演出交流,觀眾們如火的熱情讓他深深感受到民族音樂的魅力,以及什么叫音樂無國界……這些走出去的時刻,民樂就是國家的一張名片,他打心底里希望民樂的發展越來越好。

所以,黎漢明先生在九龍灣創辦了“愛樂排練室”,作為東九龍的一塊藝術園地,為業余藝團提供理想的排練場所。愛樂排練室配套設施完備,適合中西樂團、合唱團及各類表演藝術團之排練及授課,最難能可貴的是場租十分相宜。“自己有條件就盡力而為,基本上不虧太多,能幫到這些藝團,我都樂意為之。”他笑著說。

近年來他又積極推動文化藝術交流,負責接洽、組織、籌辦等事宜,促成了許許多多演出活動。“5月份做了一場二胡專場音樂會,11月將邀請天津民族樂團來港演出……”每一場活動的舉辦都是一次挑戰,籌備事宜的繁瑣暫且不說,能否得到觀眾認可、門票能不能賣出去,這亦是需要面對的壓力。

對于民樂未來的發展,黎漢明先生抱以充足的信心,他欣喜地看到,隨著國家的強大,民樂走向了更廣闊的舞臺,他希望政府能給予民間藝團更大力度的支持。當然,他也提及,民樂也應當在演出質量、整體形象、團員行為等方面自我提升。

凡事最怕認真二字

“認真”二字影響了黎漢明先生的一生。他對經手的任何事都極為認真,他不止一次地強調說“認真才會成功”。認真二字,就是他將事業和服務做得如此出色的秘訣。

從小受愛國教育的他,至今能熟背《毛主席語錄》,并且能將其中的大智運用到公司和樂團的管理上。做就做好,這是他在管理中的要求,并且嚴以律己。例如香港中樂協會周年聚餐,會場的布置、席位的設定、人員的聯絡等,作為理事長的黎漢明先生每個細節都親力親為,一一落實。“我有時會把管理公司的方法用到管理樂團上,反之亦然。”二者的管理有相通之處亦有不同之處。因業余樂團大家都是憑興趣自愿組織的,很難強制約束,因而要區別對待。

他總結說,“在樂團管理上,不能用管理專業樂團的方法去管理業余樂團,但要用專業樂團的精神去要求。即:業余的條件,專業的精神。”因為對樂團管理有道,他曾受邀到臺灣分享管理業余樂團的經驗,也曾受香港大學邀請前去講課。

無論是在公司,還是在樂團,黎漢明先生強調說,每個成員都應當有集體榮譽感,要有一顆愿意付出的心。他很感恩,是音樂改變了他的一生,與藝術結緣,讓他通過音樂生活學會了許多做人的道理。而今,當自己有能力之時,他也真情回饋,例如為報師恩,經常免費邀請學生時期的老師來觀看演出等等。